小型充電式電池(リチウムイオン電池等など)が発火する危険性と処分方法

近年、全国的に小型充電式電池(リチウムイオン電池・ニカド電池・ニッケル水素電池)が発火する事案が増えています。適切な取り扱いや処分を心がけてください。

特に、膨張や変形がみられる小型充電式電池については、発火するリスクが高いため、より慎重な取り扱いが必要となります。

小型充電式電池の概要

小型充電式電池とは、充電することにより、繰り返し使うことのできる電池のうち小型のものを指します。

小型かつ繰り返し使用でき、安定した電圧を供給できることから、スマートフォンや電動工具などのさまざまな製品に使用されています。

リサイクルできる電池の種類については次のとおりです。

- リチウムイオン電池(Li-ion)

- 小型充電式電池の中でも小型かつ軽量であるため、スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使用されています。

- ニッケル・カドミウム電池(Ni-Cd)

- ニカド電池とも言われています。放電能力が高いため、出力の多い電動工具などに使用されています。

- ニッケル・水素電池(Ni-MH)

- ニカド電池に比べ、約2倍の電気容量があることから、1度の充電で長く使うことができるため、デジタルカメラや電動アシスト自転車などに使用されています。

小型充電式電池の発火

可燃ごみや不燃ごみには絶対に入れないでください

小型充電式電池など、発火する恐れのあるものが可燃ごみや不燃ごみに混入してしまい、パッカー車(ごみ収集車)やごみ処理施設の中で発煙・火災が発生しています。

このことにより、ごみの収集作業や処理作業が滞ってしまいます。また、最悪の場合、死傷者が発生する事態となってしまいます。

小型充電式電池や電池内蔵製品などを可燃ごみや不燃ごみとして出すことは、絶対にやめてください。

なぜパッカー車(ごみ収集車)やごみ処理施設で発火するのか

小型充電式電池は、圧力や衝撃を受けることで発火する危険性があります。

パッカー車の内部には、効率的にごみを収集するため、投入したごみを圧縮したり、回転板でごみを奥にかき込む設備が備わっています。

本来はパッカー車で収集しないはずの小型充電式電池が、適切に分別されていないことからパッカー車の内部へ入ってしまい、圧縮やかき込みの衝撃により、発火する原因となります。

また、ごみ処理施設(神栖市第一・第二リサイクルプラザ)には、搬入されたごみを破砕する設備が備わっており、本来は破砕処理をおこなわないはずの小型充電式電池が、適切に分別されていないことから破砕処理されてしまうことにより、発火する原因となります。

家庭内における発火の危険性

小型充電式電池は、家庭内においても発火する危険性があります。

高いところから落としたり、どこかにぶつけたりした際の衝撃や長時間充電による過充電などにより、電池内部がショートや発熱を引き起こし、発火の原因となります。

小型充電式電池は、日常生活においてとても便利なものではありますが、発火する危険性があることを念頭に置き、取り扱いには細心の注意を払いましょう。

発火を防ぐには

取り扱いには、次の項目に留意してください。

- 販売元や製造事業者の情報をあらかじめ確認し、購入する際には慎重に検討すること

- 使用する前に取扱説明書をよく確認すること

- 衝撃を与えないよう丁寧に取り扱い、むやみに分解しないこと

- 製造事業者の指定する充電器や電池を使用すること。(むやみに非純正品を使用しないこと)

- 充電前に充電電圧を確認すること

- 充電する際は整理整頓された場所や不燃性のケースなどに入れて充電すること

- 膨張・変形・熱くなりやすいなどの異常がある場合は使用をやめ、販売元や製造事業者へ相談すること

- かばんの中など、熱がこもりやすい状況での使用は控えること

小型充電式電池の分別方法

絶縁処理の徹底

電池同士の端子部分が接触し、ショートを引き起こす可能性があります。

次のいずれの場合でも、必ず電極や端子部分をビニールテープなどで絶縁したうえで出してください。

膨張や変形のないもの

一部の公共施設に設置している「小型充電式電池回収ボックス」へ投入してください。

設置場所などの詳細は、次のリンク先をご確認ください。

お住まいの周辺に「小型充電式電池回収ボックス」が無い場合や、設置施設までの移動手段が無い場合、有害ごみとしてごみ集積所に出すこともできます。

有害ごみの出し方については、次のリンク先をご確認ください。

膨張や変形のあるもの

膨張や変形しているものは、より発火が起きやすい状態になっています。

「小型充電式電池回収ボックス」に入れたり、有害ごみとしてごみ集積所に出すと、他のごみとの接触が起因し、発火する危険性が高いと考えられます。

そのため回収ボックスやごみ集積所には出さず、「有害」と記載した透明か半透明の袋に入れ、各リサイクルプラザまで自己搬入するようお願いします。

- 神栖地域にお住まいの場合は、第一リサイクルプラザに搬入

- 波崎地域にお住まいの場合は、第二リサイクルプラザに搬入

搬入先のリサイクルプラザについては、次のリンク先をご確認ください。

小型充電式電池を使用している小型家電の分別方法

多くのコードレス小型家電は、小型充電式電池を動力として稼働しています。

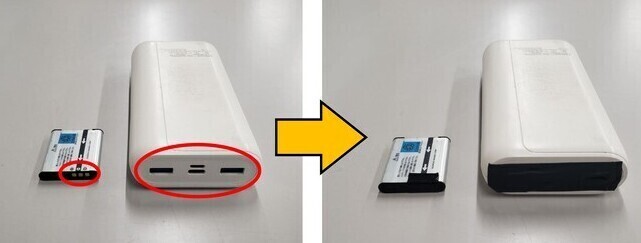

電池を取り外せる構造である場合には、必ず取り外し、分別してください。

小型充電式電池が取り外せるもの

取り外した小型充電式電池は、前述の小型充電式電池の分別方法に従って出してください。

電池を抜いた本体は、一部の公共施設に設置している「小型家電回収ボックス」へ投入してください。

設置場所などの詳細は、次のリンク先をご確認ください。

小型充電式電池が取り外せないもの

メーカーで電池の取り外しが推奨されていないものは、無理に分解してしまうと危険です。

必ず端子部分をビニールテープなどで絶縁し、そのまま「小型家電回収ボックス」へ投入してください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課

〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階

電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031

メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148

処理対策グループ 電話:0299-90-1530

第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075

第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。